Noi esseri umani abbiamo una tendenza paradossale: fare finta di non essere animali. Ci proviamo così tanto che alla fine finiamo per crederci e crogiolarci nella nostra condizione superiore e invincibile. Lo crediamo così tanto che nel nostro modo di parlare tutto ciò che riguarda gli animali è negativo ed estraneo. Chiunque faccia qualcosa di strano o che riteniamo deplorevole moralmente viene facilmente associato a un animale. Questo avviene perché noi tendiamo a fare degli animali simboli delle nostre virtù o vizi: la pecora non pensa con la sua testa, il cane è fedele, la volpe è furba, la serpe è cattiva e così via. C’è un animale però che ha attirato la mia attenzione, perché non è così utilizzato nel nostro linguaggio e nei nostri luoghi comuni, eppure è una figura ricorrente per rappresentare il nemico: il polpo.

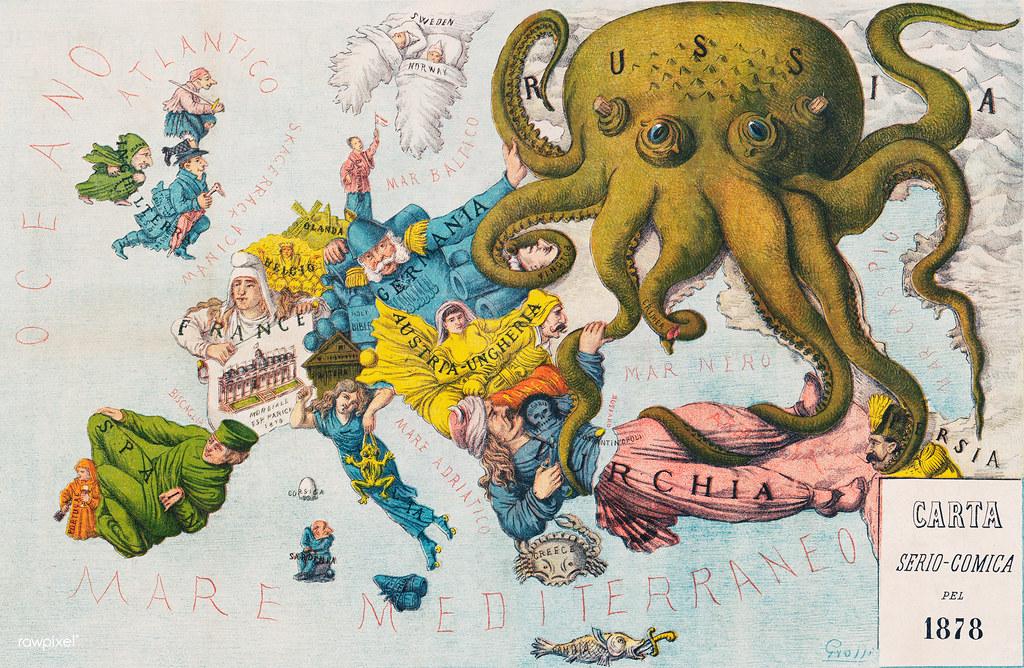

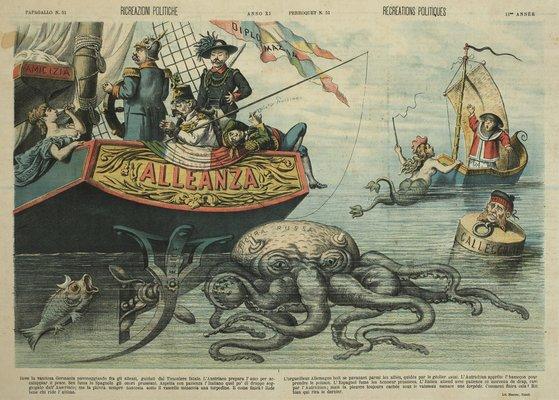

Facendo una ricerca su come tendiamo ad animalizzare il nemico, ho trovato moltissime cartografie satiriche con protagonista un polpo. Mi sono chiesta quindi perché proprio questo animale viene utilizzato così spesso per fare la parte del “cattivo”. Prima però facciamo un passo indietro.

È più facile per noi odiare qualcuno se pensiamo che non appartenga alla nostra specie. Associare l’Altro a un animale, aiuta il tipo di racconto che individua nel suo arrivo un’infestazione e quindi un pericolo. Lo vediamo in modo inquietante ogni giorno: non è così assurdo sganciare bombe su qualcuno, se quella persona non è quello che sembra, se quella persona mi dicono che non è umana. La satira non è indifferente a questo tipo di meccanismo e ne fa ampio uso: ci sono moltissime vignette che rappresentano il nemico politico con sembianze animali. È interessante partire dalla rappresentazione umoristica, perché – come spiega il semiologo Ugo Volli – essa è rappresentazione dei valori di una società. È un modo di ripensare e commentare la realtà che è mediato dall’ideologia. In sostanza, ci dice tanto di noi e di come pensiamo. In particolare, queste mappe satiriche mettono in evidenza il nostro rapporto con l’alterità. Come descriviamo l’Altro? Generalmente i discorsi politici o di propaganda sono discorsi di odio e in questo tipo di discorsi l’oggetto odiato è spesso visto come un’antisoggetto. Nella teoria della narrazione di Greimas l’antisoggetto è quello che si oppone al soggetto, rendendo più difficile o anche impossibile il raggiungimento del suo oggetto di valore (per capirci: l’eroe – soggetto – deve trovare il tesoro – oggetto di valore. L’antisoggetto è il drago che custodisce il tesoro). Quindi è una presenza fastidiosa e ostacolante, ma non solo: è una presenza aliena. L’alieno invade, infesta, scatena disgusto e allarme: “che cos’è? Cosa può e vuole farci?”. Per necessità gli esseri umani devono tenere delle cose “fuori”, per potersi autodefinire e ciò che si situa nei confini, nei margini tra Noi e non-Noi risulta ambiguo e angosciante.

Ecco, il polpo è ambiguo. È questo che ci disturba. È ambiguo perché proviene da un altro mondo, il mare, a cui associamo sempre la presenza di mostri e creature incomprensibili. Nell’illustrazione vediamo questo polpo che emerge da un universo sconosciuto e sorpassa i suoi confini: tra l’altro qui c’è una doppia accezione perché si parla sia di confini territoriali (le nazioni) sia simbolici (il mondo del mare e della terra). Il polpo inoltre è ambiguo per il suo corpo: non ha una forma permanente, si allunga e si stringe, non è facilmente categorizzabile. In più ha un corpo diverso ed è interessante come nell’immagine sia l’unico ad avere una corporeità non umana e l’unica che non sta nei confini del proprio paese. Infine, è ambiguo perché non rispetta la divisione tra mente e corpo. Dalla sua testa derivano i suoi tentacoli e il suo cervello è come se si estendesse anche nei suoi arti. È spaventosa l’idea di un essere intelligente che non ci somiglia per niente. È la definizione di un alieno effettivamente e non a caso i polpi sono stati ispirazione per le prime rappresentazioni dei marziani. Mary Douglas parla molto di come ciò che è ambiguo mette in crisi chi siamo. Se noi fondiamo la nostra identità e la nostra illusione di controllo sul mondo su certe definizioni di cosa è vero e poi all’improvviso qualcosa le nega, questo fa crollare il nostro regime di senso.

Guardando queste cartine fa impressione notare come questo meccanismo del <<tenere fuori>> sia una costante. Lo è dal punto di vista macroscopico di come descriviamo la nostra galassia fatta di mondi a sé stanti e lo è nel nostro pianeta diviso e ridiviso continuamente. Confini territoriali, nazioni e stati. Al loro interno regioni e sotto-regioni. Nella città quartieri e vie e strade. Nel condominio gli appartamenti. Nella casa le stanze. Noi con il nostro corpo e tutti gli altri. Confini e margini. Attraversarli non è mai indifferente. Non solo attraversare dal punto di vista materiale, ma dalla prospettiva del senso, del significato. Il nostro mondo non è solo una biosfera, ma – come spiega Lotman – una semiosfera, quindi, un luogo dove è possibile il senso. Tutti i nostri significati sono creati sulla base dell’esclusione. Si chiama principio di pertinenza: quando io creo una definizione (tipo che cos’è umano?) sto imponendo dei criteri che decideranno che cosa è umano e di conseguenza escluderanno ciò che non corrisponde a questa definizione. Il punto è che creando senso, si lascia sempre qualcosa fuori. È bene chiedersi cosa c’è oltre i nostri confini, cosa è stato sacrificato per ciò che per noi è vero.

Forse, noi e i polpi non siamo così diversi? C’è sicuramente una qualche semiosfera nella quale siamo simili, oppure dove noi siamo gli alieni, oppure dove esistono i polpi, ma non noi. Dovremmo fare di più questo esercizio di immaginare altri modi di vedere il mondo e di interpretare la realtà, modi in cui le nostre verità cristalline sono solo assurdità impensabili.

Fonti e libri dalle quali sono stata ispirata:

- Martha Nussbaum, Nascondere l’Umanità. La vergogna, il disgusto, la legge.

- Mary Douglas, Purezza e Pericolo

- Ugo Volli: Dalla censura alla semioetica e “Ira invecchiata” o retorica di parte? L’odio nella tradizione occidentale e nella politica contemporanea

- Jurij M. Lotman, La semiosfera